2025-07-10 猛暑襲来!家の中での熱中症を防ぐには?

「今年の夏は猛暑です」というニュースを、毎年聞いているような気がします。

地球温暖化の影響が大きいようで、今年は特に6月からヨーロッパなど世界各地で高温を記録しています。日本でも今年の6月は観測史上最も高温だったと言われ、向こう3か月(7月~9月)も平年より高温になる見通しが気象庁より発表されています。

こうも暑いと、屋外はもちろん屋内でも熱中症にかかる可能性があります。酷い場合死に至ることもあるため、甘く見るのは禁物です。室内での熱中症対策など、夏でも安全に快適に過ごす方法を考えてみましょう。

まずは熱中症の症状について、改めて確認していきましょう。環境省「熱中症環境保健マニュアル2022」には、保健活動に関わる方向けに、熱中症の症状に合わせた対応が紹介されています。

◎熱中症の症状と応急処置

〇軽度の症状(Ⅰ度)

・めまいや立ちくらみ、失神

脳への血流が瞬間的に不十分になったことで生じるもので、「熱失神」と呼ばれることもあります。

・筋肉痛や筋肉の硬直、手足のしびれ

大量の発汗に伴う塩分の欠乏により生じます。筋肉の「こむら返り」のことで、その部分の痛みを伴います。「熱けいれん」と呼ばれることもあります。

意識がハッキリしている→涼しい場所へ避難して服をゆるめ、体を冷やし、水分・塩分を補給しましょう。誰かがついて見守り、良くならなければ、病院へ。

〇中度の症状(Ⅱ度)

・頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感

体がぐったりする、力が入らないなどがあり、ごく軽い程度の意識障害を伴うことがあります。「熱疲労」と呼ばれることもあります。

重症度Ⅰ度と同様の処置をして、意識がおかしいと感じたらすぐに医療機関を受診しましょう。

〇重度の症状(Ⅲ度)

・意識障害、けいれん、手足の運動障害

呼びかけや刺激への反応がおかしい、意識がない、体にガクガクとひきつけがある(全身のけいれん)、真っ直ぐ走れない、歩けないなど。

救急車を呼び、到着までの間、積極的に冷却しましょう。

◎熱中症の発生状況

総務省消防庁によると、熱中症で救急搬送される人の数は、昨年(令和6年)5月~9月の間で97,578人となっており、平成 20 年の調査開始以降、最も多い搬送人員でした。

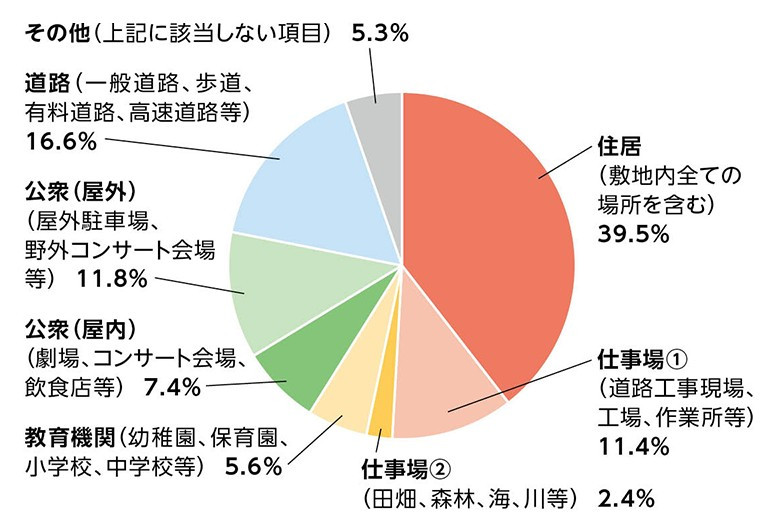

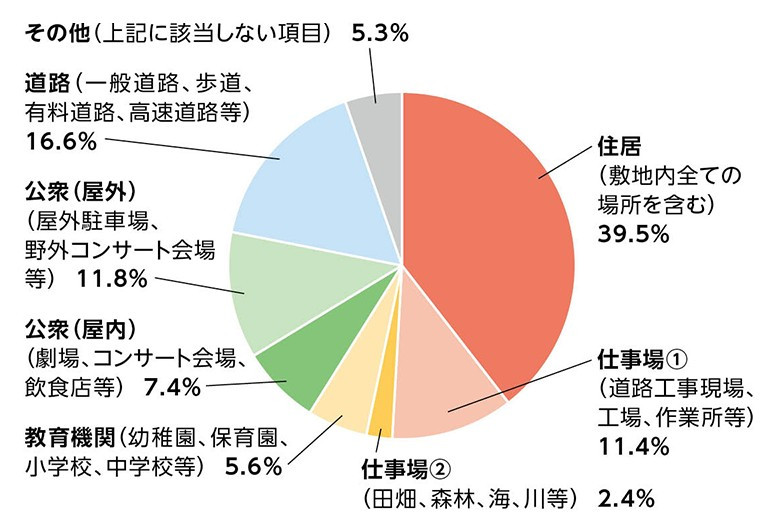

熱中症による救急搬送の発生場所については、なんと一番多いのが「住居」で、家の中にいても熱中症になる方が多いことがわかります。次いで道路(歩道含む)、その次が屋外駐車場や野外コンサート会場等となっています。

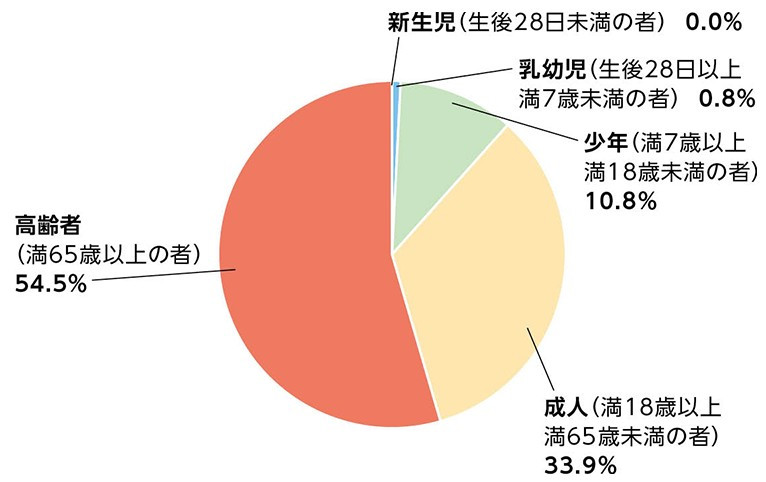

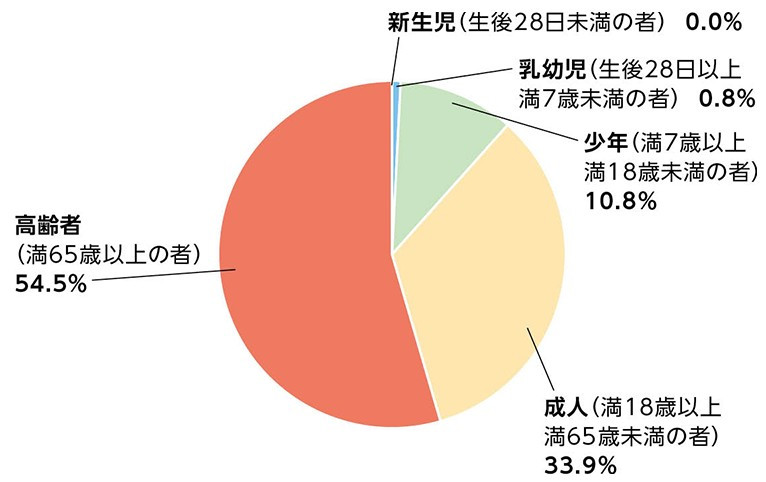

また、熱中症により救急搬送された人の年齢割合は多い順に、満65歳以上の高齢者、満18~64歳未満、満7歳~17歳となっています。高齢者は自宅で過ごす時間も多いため、自宅での熱中症対策は特に重要です。

※出典:総務省消防庁「令和6年(5月から9月)の熱中症による救急搬送状況」より

◎室内で熱中症になる原因

熱中症になる要因として、「環境」・「身体」・「行動」の3つの要因によるものが考えられます。

〇環境要因

気温が高い/湿度が高い/日差しが強い/閉め切った屋内または部屋が狭い/部屋にエアコンがない/急に暑くなった日など

〇身体要因

疲れや寝不足、二日酔い/病気などで体調が優れない/下痢やインフルエンザでの脱水症状/高齢者や乳幼児、肥満/低栄養状態など

〇行動要因

激しい運動や慣れない運動/長時間の屋外作業/水分補強をできない状況人間の体は、平常時であれば体温が上昇しても汗や皮膚温度を上昇させることで体温調整が自然と行われますが、この3つの要因が重なり、体のバランスが崩れてしまうことで体温調整ができなくなり熱中症になってしまいます。

近年は夜間も気温が下がりきらず、就寝中に室内熱中症になるケースも多くあります。夜間もエアコンを使って適切な室温・湿度を保つことをおすすめします。その場合は設定温度に注意し、冷えすぎないようにしましょう。また、デスクワーク等であまり動いていなくても、水分は体から失われていきます。室内にいると喉の渇きに気づきにくくなることもありますので、適度に休憩を取り、積極的に水分補給をするようにしましょう。

◎家の中の場所ごとの注意点と対策

〇リビング

一般的に家族が集う場所となるリビングは、家の中で一番面積が広い場合が多く、長時間の利用も多い部屋です。ただ、部屋が広いと室温・湿度を均一に保つのが難しくなりますので注意が必要です。エアコンのほかにサーキュレーターを併用して室温・湿度をある程度均一に保つなどの工夫をしましょう。また窓を大きく取っていることが多いため、室温が上がりやすくなります。室外から室内へ侵入してくる熱の約73%が開口部(窓)から入ってくると言われており、ブラインドや遮熱カーテン、窓の外に簾やグリーンカーテンを設置する等の対策が重要です。

〇ベランダ・バルコニー・テラス

洗濯物を干したり植物に水をやったりと、暑い時間帯に出て作業することも多い場所です。作業に熱中している間に熱中症になるケースも考えられますので、こまめな水分補給を忘れないようにしましょう。

〇キッチン

コンロなど火を使って料理をする場所なので、高温多湿で熱中症が起きやすい環境になります。換気扇で熱と湿気を外に逃がし、サーキュレーターでエアコンの効きをよくする、水分補給を心がけるなどの対策が重要です。

〇寝室

真夏は特に、深夜になっても室温があまり下がらないため、タイマー等で就寝中にエアコンを切ると熱中症になりやすい環境になってしまいます。できるだけ夜間もエアコンをつけ、温度は26~28度に設定し、風量は弱にして、身体に直接風が当たらないようにしましょう。寝る前にコップ1杯の水を飲むこともおススメです。

〇子ども部屋や高齢者の居室

成人に比べて、子どもは体温調整機能が未発達で、体温が上昇しやすく、熱中症になるリスクが高いため、子ども部屋の室温・湿度には十分注意しましょう。また高齢者も暑さを感じにくい傾向にあります。高齢者の熱中症の半数以上は住居で起きているという事実があるので、同居の高齢者がいる場合は居室での様子に注意を払う、離れて暮らしている場合は時々様子を見に行くなどして、きちんとエアコンを使っているか確認しましょう。

〇浴室、脱衣所、トイレなど

一般的に浴室、脱衣所、トイレなどは狭くて窓がないことが多く、エアコンもついていない場所。このため室温が上がりやすく、滞在時間が長くなると熱中症になるリスクも増えます。入る前や出た後に水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。

◎夏でも快適で健康に暮らすには?

以上に述べたような部屋ごとのポイントを意識して対策することも重要ですが、思い切って断熱性能が高い家にリフォームするというのもひとつの手です。特に、築数十年経った戸建て住宅は断熱性や気密性が低く、どんなに対策をしても外からの熱が入ってきてしまいます。外から入ってくる熱の73%は窓からと言われるため、窓だけでも遮熱効果の高いものに交換してみると、室内での熱中症対策として効果があるのではないでしょうか。

その他にも、「断熱リフォーム」にはさまざまな利点があります。

〇省エネ・光熱費削減

断熱性が高いとエアコンの効きがよいので、すぐに涼しくなり、また必要以上に温度を下げなくてよくなります。省エネにも貢献でき、高い電気代による家計への負担も軽減できます。

〇冬の寒さも低減

断熱性が高い家は、冬も室内の暖かさを逃さないという利点があります。窓際の寒さ軽減のほか、結露が付きにくい、また気温差で起こるヒートショックなどのリスクの軽減も期待できます。

〇紫外線カット

窓を遮熱効果の高いものに交換した場合、外からの紫外線の侵入を約60%カットできるといいます。肌への影響のほか、カーテンや家具などの色あせ‣変色も減らすことができます。

◎内装解体・リフォームなら「横浜ゼロ空き家管理」にご相談を!

横浜ゼロ空き家管理では、空き家の管理だけでなく、実家の相続問題や、相続した家のリフォーム・リノベーション、解体等、さまざまなケースにもご対応いたします。不動産に関する専門知識を持ったスタッフも在籍していますので、お気軽にご相談ください。